日本において「文学」といえば、まず小説、それもいわゆる「純文学」と呼び習わされている作品を書いてきた小説家たちのものだとされている。二葉亭四迷、幸田露伴、夏目漱石、永井荷風、芥川龍之介、大江健三郎……といった名前を挙げればキリがない。ただ「文学」という言葉から想起される人たちを思いつくままにランダムに挙げると(当然、他の小説家が入っていてもおかしくはない)、たいていが明治以降の小説家であり、要するに高校の「国語便覧」に載っているような真面目な(!)小説を書く人たちということになる。

もちろん「文学」のなかには、俳人や歌人、詩人も含まれるだろうし、また「文学評論家」「批評家」と呼ばれる人たちも入っているだろう。

しかし、それでも日本で「文学」というと圧倒的に、純文学作家のことが真っ先に思い出される。純文学を書く小説家こそが「文学」を構築している、といっても大過ない。

しかしそれは日本の特殊な事情である。

そもそも文学/文藝は、広い意味での「詩」(うた)から始まったのであり、長い歴史を持つ。また演劇(戯曲)も何千年も前からなされてきた文藝の一種である。

それに対して、小説というのはたかだか200年ほどの歴史しか持っていない(『源氏物語』『平家物語』はその名の通り「物語」と呼ばれるべきものであり、学問的には「小説」とは異なるものとして区別される)。

ある批評家がいうように「小説は文学の私生児」のようなもので、ジャンルとしては異端なのであり、正統の血を継いでいるというわけではない。

「詩」という圧倒的なもの、偉大なもの、崇高なもの(「詩」というのは、西洋においては「神の言葉」を伝えるものとされている。その神の言葉をいわばシャーマンとして媒介し、人間の言葉に翻訳するのが「詩人」となる)に対して抵抗するのが、本来、散文や小説の果たすべき役割であったことを忘れてはならない。

詩という神の言葉に対して、人間の、俗なる言葉の可能性に賭けるものが散文であり、小説であったはずが、なぜか日本においては小説が幅をきかせてしまったせいか、ポエジーに対する(反抗)意識を持たないままに、ぬくぬくと育ったのではないか。

小説に座を奪われた詩は、時に現れる例外的にポピュラリティーを獲得する詩人(たとえば谷川俊太郎がそうだろう)を除いては、孤立化の道を歩み、時に甚だしく難解なものとなっていった(理解しがたいメタファーや哲学書からの夥しい引用を含む現代詩)。

あいだみつを的な「癒し」を提供するポエムでもなく、人に読まれることを拒絶するかのようなペタンディックな難解詩でもなく、シャーマンになるかのように書き、言語表現を拡張していくような詩人などいるのだろうか?

驚くべきことに、いるのである。

吉増剛造が、その人だ。

……しかし、残念ながら私は「現代詩オタク」ではない。

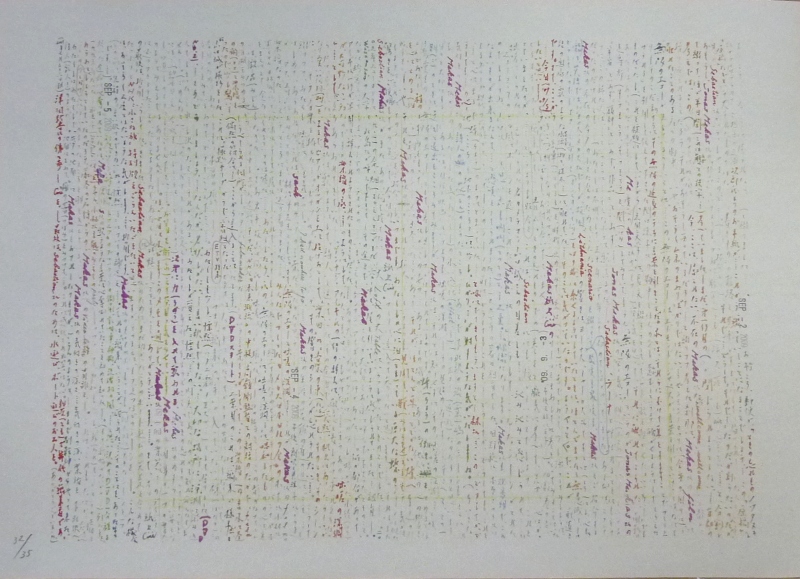

吉増剛造というすごい詩人がいる、というのを風を噂程度で聞いただけの私は、初期の鮮烈なイメージをともなう野性的な詩に触れ感嘆し、あるいは吉増剛造の後期の、ルビや割注が繁茂する(組版屋泣かせの)異様なエクリチュールをもつ『The Other Voice』(ポリフォニー!)に代表されるいくつかの詩篇を読み、その魅惑に惹かれながらも、吉増剛造の初期から現在に至るまでの道程を、その詩篇の変遷を追うようなことはしなかった。偏に怠慢である。

ただ、いったいどこから、あんな異様な文体が生まれたのかということについては興味があった。あんなものを書く人物とはどんな人間なのか。それについて比較的率直に語っているのが、『我が詩的自伝』である(それにしても副題の「素手で焔をつかみとれ!」とは、あんまり格好良すぎではないか)

詩人であろうが、小説家であろうが、あるいは「市井の一介の人物」であろうとも、自伝というのは嘘にまみれているものだ。意図的に経歴を改竄するというのではなく、出生から現在までをつなぐことは、本質的にフィクションである。

現在という特定の視点において「過去」は生成され、構成されるのは避けがたい。だからといって、そのことに意味がないというわけでもない。むしろ、彼が自分の歴史=物語をどのように構築するか、その語り方にこそ「現在」が現れるという意味で、目を向けられるべきだと思われる。

吉増剛造の現在において、過去はどのように捉えられているのか。ズレつつ反復されるいくつかのモチーフが、本書において浮かび上がってくる。

それは「舞い踊る女」であり、「水」であり、「非常時」であり、「縁」であり、「傷」であり、「言葉以前のもの」であり、「器械」でもあるだろう。

言葉によって自身の過去を語りながら、本書において吉増剛造は彼の自伝をまさに作りあげつつある現場を見せつける。くり返されるエピソードは、また別のエピソードへと接ぎ木され、詩人のモチーフを読者に伝える。

特に根拠があったわけではないが、吉増剛造が書く詩、それも後期の詩を見る限りにおいて、私はこの詩人を非常に観念的で思弁的な世界をつくるタイプの人間と考えていた。しかし本書を読むと、そういう印象は少々修正される必要があるのではないかと思った。

なるほど吉増剛造は哲学書を読み、とりわけニーチェに対する敬愛の念は深いものが感じられる。しかし、それは観念的なニーチェというよりは、むしろ実存主義的なニーチェに対する傾倒というべきである。

あの異様なエクリチュールの生成が頭からのものではなく、彼の生理=身体性(吉増剛造は「身体性」という言葉を使わないが)から生まれたものとして捉える必要があることも、本書によって知ったことである。平仮名をカタカナに変換する翻字としての筆写や、ハンマーで銅板を叩くこと、「書く」という行為が「引っ掻く」「掻く」ことであること、インクで原稿を濡らすことなどは、やはり吉増剛造の生理としか呼べないものであるだろう。

と、同時にウォークマンなどのテクノロジー機器に対する親近感もまた、やはり吉増剛造の生理としか呼べないものだ(谷川俊太郎もまた、テクノロジーに親しむ珍しい詩人である)。

相矛盾するとも思われがちな「身体性」と「テクノロジー」の同居によって、吉増剛造の作品が成立しているという見方(それもまた一面的なものの見方にすぎないが)を与えられたという点だけでも、本書を読む価値はあったというべきである。

コメント