世界最高峰の辞書”OED(The Oxford English Dictionary)”

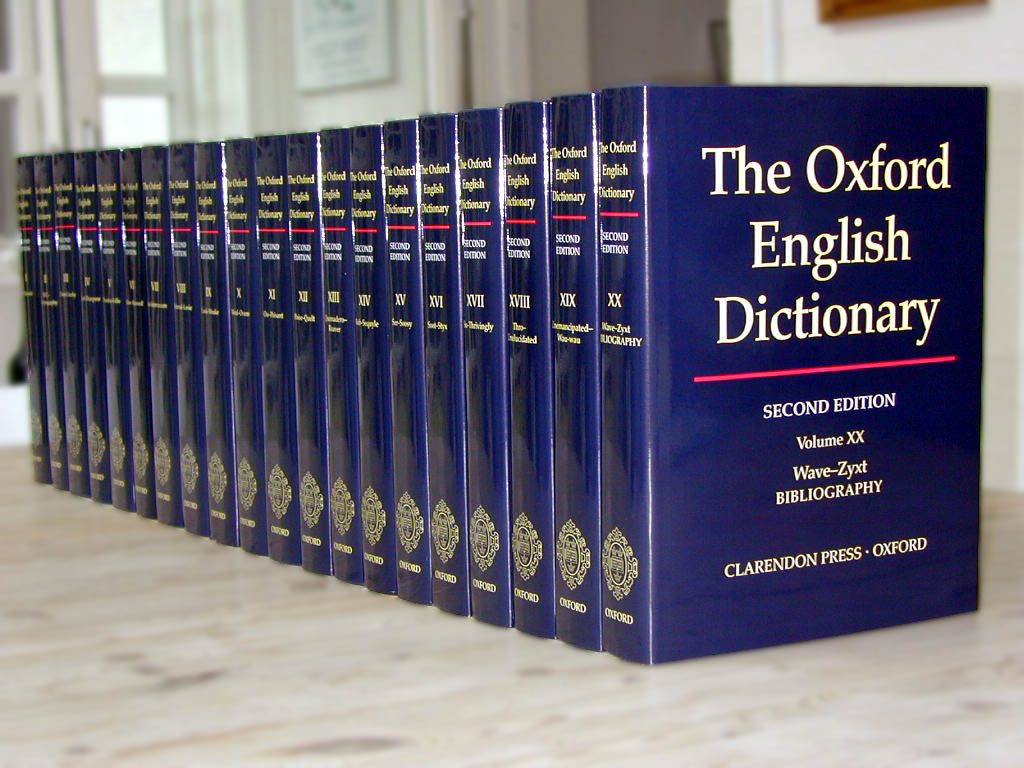

英語の辞書のなかで最も権威があり、最も包括的なものを挙げろと言われれば、誰もがOED(Oxford English Dictionary)の名を迷うことなく口にするはずである。まさに泣く子も黙るOED、現在では主にデジタル・データで販売されているはずだが、きちんと製本されたバージョンはその外貌からして、クールな佇まいが魅力的である。

ただ筆者が、その全巻を見たのは知り合いの住処であって、寝室の本棚の一角(というほどコンパクトな面積ではないが)に鎮座ましましており、訊くと大学の入学祝いとして買ってもらったものだそうで、大変羨ましく思ったことがある。

閑話休題。

OEDが「最大の辞書」というのは、単純に収録語数をみてもわかる。初版のOEDは41万語超が収録されていた(第2版ではさらに膨らむことになる)。現行『広辞苑』の収録語数が24万語超であることと比較すれば、それがいかに膨大なものか想像がつく。

OEDの魅力は、だが、単純な収録語の多さだけではない。

基本的に辞書は「共時的」なものである。廃れた言葉、古語なども幾分か収められてはいるが、いま使われている「言葉」を、いま使われている「意味」として「定義」するのが、一般的な辞書の役割である。

しかしOEDはある言葉の初出、語の意味の変遷までを追っているのが大きな特徴である。一つの見出しは、すなわちその言葉の「全歴史」を辿る履歴書として成立している。このことによって、たとえばOEDにおいて”take”や”set”や”make”といった一般的な単語はほとんど異様なほど長い記述が要されるようになる。

ある語の初出を探す、意味の変遷を辿るというのがどれだけ途方もない企てなのかは想像を絶するものがある。そんなことは本当に可能なのか? いったい、どんな人間が、こんなことを考え、実行に移したのか。

本書はOED刊行という類まれな(というかほとんど唯一といってよい)出版史上の偉業をめぐるミステリーという結構を取った、上質なノンフィクションである。

博士と狂人の対照的な人生と交流

『博士と狂人』はそのタイトルの通り「博士」と「狂人」の二人が主役になっている。

「博士」はOEDの編纂主幹を務めたジェームズ・マレーである。貧しい家庭に生まれた彼は、高等教育を受ける余裕はなく、14歳で学校を卒業し、それ以降、正規の教育を受けていない。

しかし、独学で幅広い教養と言語の知識を身につけ(15歳のときにすでに、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ギリシャ語、ラテン語を会得していた)、教師となり、最終的にはOEDの編纂主幹を任されるようになる。マレーの生涯は「立身出世のストーリー」とまとめられるかもしれない。

これとは対照的に、もう一方の主人公(「狂人」)であるウィリアム・マイナーの生涯は「没落の軌跡」を描く。アメリカの名家の生まれで、高い教育を受け、医師免許を取り、陸軍の軍医大尉まで登りつめるまでは順調だったが、その後マイナーは徐々に精神に異常をきたし、職を解かれ、妄想による混乱から、誤射で殺人を犯すに至る。この殺人は精神障害によるものとして、無罪判決が下されることになるのだが、死の間際まで長く精神病院に幽閉されることになる。これだけ見れば、マイナーの後半生は救いようがない悲劇的なものに見える。

容易には交らわない二人の人生が、交差するのは、OEDを媒介にしてのことである。OEDをつくるには、無償の協力者が不可欠なのがわかっていたマレーは、新聞や雑誌に協力者の呼びかけを行い、それを目にしたマイナーは、再び社会に承認されるために、OEDの作成に応募し、精神病院にいながら、稀覯本を取り寄せて、語の用例を調べ、郵便で編集室にメモを送りつづける。OEDの完成には、一人の妄想に取り憑かれた男の多大な貢献があったのである。

この二人の出会いをめぐる通説を崩し、二人が出会うきっかけ、その後の交流は、抑えられた筆致でありながら(あるいはそれゆえに)感動的なものになっている。

数奇な二つの人生は、辞書を介することで、交差することになったのである。

さまざまなトリビアもおもしろい

本書は知的で、ひたむきに辞書の完成に向かう情熱をもった二人の男の友情物語として読める。

それが主眼であることは重々承知したうえで、辞書編纂の歴史を逆照射するストーリーとしても読める。サミュエル・ジョンソンの辞書や、辞書のつくりかた、初出語の調べ方など、興味深いトピックが満載で、読み飽きることがない。

辞書をつくること、偉大な達成を考えている人は、本書を読むことで強く励まされることはうけあいである。

コメント